ヘンリク・ハカンソン《逆さにされた木 (鏡に映された)》

Henrik Håkansson, Inverted Tree (Reflected), 2018, Taipei Biennial 2018エントランスロビー

photo: Michiko Akiba エントランスロビーに吊り下げられた巨木と床の鏡によってインタラクティブに作品と対話でき、大人気の撮影スポット。

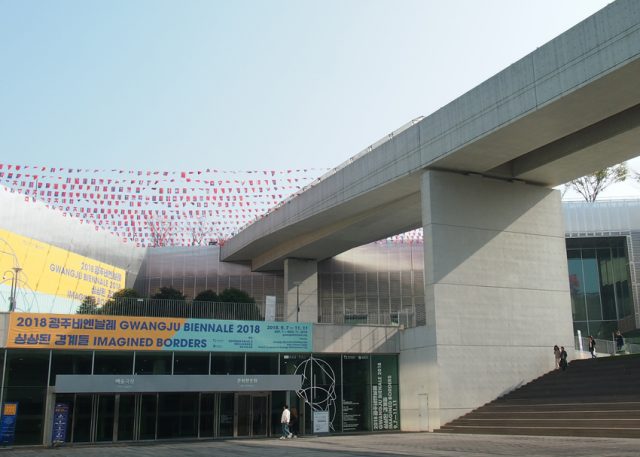

第11回台北ビエンナーレが2018年11月17日より2019年3月10日まで台北市立美術館で開催された。タイトルは「ポスト・ネイチャー 生態系としての美術館(Post –Nature A Museum as an Ecosystem)」で、アートをはじめとする多様なアクターが美術館に結集、我々の身の回りにある環境との関係性を多角的に再構築し、ひいてはボトムアップな変化につなげようとする意欲的な試みである。

台湾では1980年以降の民主化の過程で住民参加という機運が高まり、近年では多くの市民団体が活発な活動を続けている。そこで、ローカル+インターナショナルな作家、映像作家、小説家に加えて、地域環境の保全、再生に関わる市民団体、大学、NGOなど異なる分野もフラットに参加して、ビエンナーレ自体が領域を超えて繫がるエコシステムとなり、市民の協働をめざすプラットフォームを提供している。

本ビエンナーレのキュレーターは、11回目にしてはじめて地元台湾人アーティストのウー・マリ氏が(イタリア人のフランチェスコ・マナコルダ氏Francesco Manacordaとともに)選ばれ、その結果、ビエンナーレがより地域社会と結びつき、美術館が地域にひらかれた場となり、多くのポジティブな反響が寄せられている。

ウー・マリ氏(Wu Mali)photo: Rich Matheson

ウー・マリ氏は環境や地域コミュニティを主要テーマとして台湾におけるソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)の最も影響力のある実践者で理論家であり、1990年代より地域住民とともに周辺環境への認識と行動を喚起する対話のプロジェクトを継続している。なかでもバンブーカーテンスタジオ(Bamboo Curtain Studio、註1)とともに実践している《Art as Environment – A Cultural Action at the Plum Tree Creek(台北市、樹梅坑渓、2009- 本文中参照)》 や 台風で荒廃した茶の産地に30人のアーティストを派遣して、各地で土地の再活性化を住民とともに考える、《Art as Environment—A Cultural Action along the Tropic of Cancer》(嘉義州、2005-07- )などが挙げられる。またSEAの代表的作家で論者スザンヌ・レイシ—の Mapping the Terrain New Genre Public Artや、研究者グラント・ケスターのConversation Pieces を中国語に翻訳紹介、現在は国立高雄師範大学で教鞭を執っている。

2019年3月初めに、アート&ソサイエティ研究センターのメンバー(秋葉、小澤、川口、清水)と『ビオシティ』の藤元編集長が台北ビエンナーレを訪ね、ウー・マリ氏(以下WM)をはじめ、マーガレット・シウ(Margaret Shiu、以下MS 註2)、イェン-イン・チェン氏(Yen-Ing Chen以下YC 註3)にインタビューして、台湾におけるSEAの先駆者、ウー・マリ氏がキューレートしたビエンナーレのコンセプトや意図、さらには自身のSEA活動について取材した。

ヴィヴィアン・ズーター《ララ マウンテン・パナジャケル》

Vivian Suter, Lala Mountain・Panajachel, 2018 ©Michiko Akiba

ハリケーンで破壊されたスタジオの土に埋まったペインティグを乾燥して、その時間による変化をそのまま提示する作品。今回は実際に台湾茶

の産地で制作した。

ヘレン・メイヤー・ハリソン&ニュートン・ハリソン《この国、スコットランドの深遠なる豊かさ》

Helen Mayer Harrison & Newton Harrison, On the Deep Wealth of this Nation, Scotland, 2018, © Taipei Fine Arts Museum

環境アートのパイオニアとして夫妻で、世界中の環境を科学者、歴史学者、住民とともにリサーチして、ひとつの作品へと昇華する、その

過程で夫妻の対話が土地の環境を詩的に表現する。

レイチェル・サスマン《世界で最古の生き物》

Rachel Sussman, The Oldest Living Things in the World, 2004–2014, © Taipei Fine Arts Museum

科学者とのコラボレーションで世界中の最古の植物を撮影した写真作品。

「ポスト・ネイチャー」 とは?

Q1 最初に、台北ビエンナーレのタイトル、「ポスト・ネイチャー」とはどういう意味で使っているのでしょうか?

WM 我々が「自然」ということばで理解している概念は100年前とは大きく変化しています。我々の存在や生活は人びとと自然の関係性を大きく変え、その結果、「自然」という概念を作り替えてきたとも言えるでしょう。例えば公園の木は一見自然に見えるが、それは人工的に植えられ、人間によってデザインされたもの。このように現在の自然環境はもはやナイーブではない、純粋なものではない。その状態を「ポスト・ネイチャー」と呼んでいます。

本来の自然には戻れない、とすると我々はどのようにこの「ポスト・ネイチャー」に関わればいいのか、ここではそれに対する多様な興味深い問いかけを提示しています。しかし、具体的な提案や解決法を示しているわけではない。このビエンナーレは、我々がその一部でもある自然への関係性を再解釈、再定義、再構築する契機となり、それによって議論をはじめ、引いてはアクションや変化につなげようとする試みなのです。

Indigenous Justice Classroom、The First Ketagalan Boulevard Arena Seminar, 2018/11/24

Speaker: Panai Kusui, with musician Chen-Chung Lee. Photo: Ming-Hsiu Tsai

ドキュメンタリー映像作家、音楽家、クリエイターなどによるコレクティブ。2017年、先住地域に関する法改正への抗議運動から結成され、

ビエンナーレでは連続レクチャー、音楽パフォーマンス、ワークショップなどを活発に開催した。

ケ・チン・ユエン(柯金源)《前進》

Ke Chin-Yuan, The Age of Awakening, 2018, documentary, color, sound, 108 min. © Taipei Fine Arts Museum

台湾公営テレビのプロデューサーとして30年にわたり台湾の環境課題やエコロジーについてのドキュメント映像を制作。

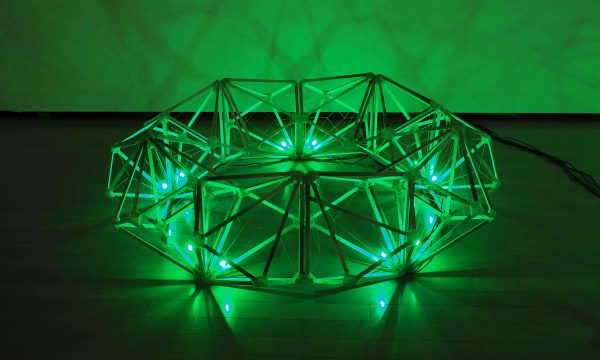

チェン・チュ-イェン(陳珠櫻)《ソーラー・インセクト動物園》

Chen Chu-Yin + Solar Insects Vivarium Workshop, Paris 8 University, Neo Eden – Solar Insects Vivarium, 2015-2018, electric parts, solar cells ©Michiko Akiba

ソーラーシステムで動く様々な人工昆虫を展示。

台湾で今開催する意味?

Q2 この展覧会は環境というテーマに絞って企画していますが、このような明確なテーマに基づいたビエンナーレを台湾でおこなう意味、それはもちろんグローバルにも大きな意味を持つと思いますが、今この企画をここでおこなう背景とはどのようなことでしょうか?

WM 台湾では都市環境が産業化と開発によって急激な変化を起こし、課題が山積しています。大気汚染、騒音、土壌や水の汚染といった環境問題に対する関心や抗議の動きはますます広まり、多くの環境団体が活動を展開し、環境に関する緊急の対話が必要だと感じています。

ただ環境といっても、それは歴史、政治、経済、産業などに大きな影響を受けており、多様な積層で構成されるもので、基本的なエコシステムは総合的に理解しなくてはいけない。

そこで本展は複雑だが新たな持続可能性について探る実験と対話の場となることをめざして、分野横断的で参加型の形をとっています。まずは身の回りの身近な環境から考え実践につなげるためコミュニティの参加を非常に重視しています。

Ecolab風景 :ヅォ・リン《雑草から一杯のお茶まで》ワークショップ

Zo Lin “From Weeds to a Pot of Tea” Workshop, Taipei Biennial 2018 ©Taipei Fine Arts Museum

Ecolab風景 : Taiwan Thousand Miles Trail Association Lecture, Open Green Lecture ©Taipei Fine Arts Museum

Ecolab風景 : Kuroshio Ocean Education Foundation Performance ©Taipei Fine Arts Museum

エコラボ(EcoLab)とは?

Q3 エコラボという展示コーナーに、地元の環境団体やNGOが参加しており、これが大きな特徴のひとつといえると思います。それらには必ずしもアート活動とはいえない団体も含まれますが、その意図するところや意味を教えてください。

WM このビエンナーレにはアートとして強い印象を残す作品が展示されていると同時に、環境団体、NGO、社会学者、活動家、科学者、都市計画家なども参加しています。それはこの展示が単にエコシステムの現状や課題を指し示し解説するだけの場ではなく、異なる分野をフラットなプラットフォームとして提示し、協働、変化、発信、統合の場を再構成する試みであるからです。

YC Ecolabには台湾を拠点とする多くの環境系団体が参加しています。

それらは、Kuroshio Ocean Education Foundation、Taiwan Thousand Miles Trail Association、Open Green、Jui-Kuang CHAO+Taiwan Community University、Zo LIN – Weed Day、Keelong River Watch Unionの6団体です。

ビエンナーレの準備期間は2017年10月から10か月間で、それぞれが本展のためにプロジェクトをおこなったり、コラボレーションを始めるための時間がなかったので、「エコラボ」というコーナーにそれぞれの活動を集め紹介する形となっています。

この準備のプロセスで、多くの団体にとって自分たちの活動をどうやって見せるか、が課題でした。彼らはとにかくデータ、マテリアル、写真など活動をトレースする興味深い貴重な素材をたくさん持っています。そこで、美術館専属の建築家、デザイナー、アーティストグループが彼らの活動を展示する協力をおこない、我々は必要に応じてそれぞれを結びつけ、彼らのエネルギーや多様な経験、知識をわかりやすく表現、展示することに徹しています。そこから協力関係や新たな取り組みを始めることに繫がればと思います。

WM 多くの団体が参加しているので、この経験を消化するにはさらに時間が必要です。ただ、毎週末、彼らはアーティストとともにレクチャー、ツアー、ワークショップ、フォーラム、パフォーマンス、シンポジウムなどを活発に実施して、市民が自身でなにができるかということを議論する場、発信する場をつくり出しています。

Ecolab風景 : Keelong River Watch Union UBike Tour, Jui-kuang CHAO + Tainan Community University Lecture ©Taipei Fine Arts Museum

市民活動とアート?

Q4 このような活動や市民への教育活動とアーティストの活動が相互に変化を与えあっていると思いますか?

WM 難しい質問ですが、アーティストは分野横断的に活動できると思っています。アーティストは大きく重要な課題について問いかけをおこないます。

一方でアクティビストやNGOは現実的なゴールをもち、質問への答えを求め、具体的な変化を起こすことをめざし、リサーチによるデータの収集、科学者との協働を通じた活動をしています。このように両者のコンビネーションが異なるので、当然アウトカムは変わってくるといえます。

活動団体は一般の人びとと関係するためによりクリエイティブなアイディアが必要だと認識している。 その点でこの展覧会に参加して、多くの影響を受けているし、また一般の人びとの関心を広く集めることができたことに満足しています。

アーティストも深くリサーチをしなければならないが、なかなかむずかしく、表面的になってしまうこともある。一方で、NGOは深くリサーチをしており、その意味で多様な組織、団体に参加してもらい、これらの出会いはいいコンビネーションであり、互いに刺激となっています。

Q5 アーティストの創造性はソーシャル・ワークやコミュニティ・ムーブメント活動にとってどういう影響があるのでしょうか?ソーシャリー・エンゲイジド・アートのように、アーティストが社会や人びとと深く関わる場合、その存在がどのような違いをもたらすと思いますか?

WM 本展では準備期間も短かったので、本展のための「ソーシャリー・エンゲイジド・アート(SEA)」を実施したわけではありません。SEAはプロセスが重要で長期間にわたる関係性の構築が必要になるので、展覧会という短期間でプロジェクトを実現するのはむずかしいのです。そのために、NGOも参加してもらい、さまざまなワークショップやツアーを日常的に展開し、現実的な社会的課題を展覧会に持ち込んだのです。

バンブー・カーテン・スタジオ(Bamboo Curtain Studio) ©Michiko Akiba

アーティスト・イン・レジデンスのスタジオ

MS 私は台北市の北部竹圍地区に設立したバンブー・カーテン・スタジオ(註)でウー・マリとともに20年余試行錯誤してきました。いくら科学者が説明をしようとしても、なかなか伝わらないことがあります。それを、アーティストの想像力によって人びとの心や意識に届けることが大事だと思っています。意識の変化には長い時間がかかりますが。

ウー・マリ+バンブー・カーテン・スタジオ《Art as Environment – A Cultural Action at the Plum Tree Creek (2009- ) 》©Bamboo Curtain Studio

Plum Tree Creekをたどるツアー(上), 朝食ミーティング(左下),Taipei MOCA 2013での展示(右下)

バンブー・カーテン・スタジオを拠点として実践している《Art as Environment – A Cultural Action at the Plum Tree Creek (2009- ) 》では周辺地域の急激な開発によって汚染された13キロメートルのプラムツリー・クリーク (樹梅坑渓)流域を対象に、専門家、住民、行政の間の協働をめざしアートで介入する活動を展開してきました。リサーチと対話を通じて、自分たちの身近な環境を知ること、そしてこの貴重な自然資源を自分たちのものとして再生させること。そのために教育プログラム、朝食ミーティング、学校とのコラボ、シアターなどのイベントを開催、できるだけ多くの人びとが参加して発言する機会を提供してきました。 最初流域住民は WM とのミーティングを待っている状態で、自発的でなく、その時だけの話で終わってしまっていた。私たちは活動をともに続けるが、最終的にはあなた方が気づいて活動しなくてはならない、というスタンスです。その結果、今では住民の受け身の姿勢も徐々に変わってきています。

WM アーティストがコミュニティと仕事をするとき、私たちはアーティストであり、建築家、科学者、政府でもない、資金を負担することもできない。クリエイティブな人は手助けをするが、問題に対してよりよい未来を実現するはあなた方自身。長期にわたって紡ぐことが大切、そこから自らのアクションを起こすこと、それによってドラスティックではないが、持続可能な活動になってほしいのです。

美的な価値?

Q6 アーティストが参加することによる美的な価値についてどう思いますか?

WM 私にとって美的という概念は倫理と一緒であるべきだと思っています。

すなわち、身体、意識が心地よいと感じることが美的であるということ。その意味でエコロジーはエステティックの一部なのだと思います。いわゆる従来型のファインアートやその美的な価値を批判はしないが、私が実践しているアート活動はコミュニティや人びととの対話や協働のプロセスがより重要で、エステティックを広い意味でとらえています。

美術館で展示すること? プロセスをフォームに

Q7 近年、マリさんが実践しているようなアート活動を美術館、美術界の文脈で展示することが増えていると思いますが、展示にあたってはどのようなむずかしさを感じますか?

WM & MS 《プラムツリー・クリーク・プロジェクト》は2012年の最も重要なプロジェクトとして台新芸術賞を受賞し、その結果「台北MOCA2013」に参加することになりました。《Plum Tree Creek Project》 のようなコミュニティと協働するSEAは美術館で展示する意図でやっているわけでないのに、美術館でアートとして展示しなくてはいけない。それはプロセスをなんらかのフォームにする必要があるということ。でもコミュニティが必要としているからやっているということをいつも心に留めなければいけないし、伝えなければならないのです。

ルアンサック・アヌワトウィモン《アントロポセン》

Ruangsak Anuwatwimon, Anthropocene, 2018, mixed media, dimensions variable. ©Taipei Fine Arts Museum

ルアンサック・アヌワトウィモン《アントロポセン》

Ruangsak Anuwatwimon, Anthropocene, 2018, mixed media, dimensions variable. ©Taipei Fine Arts Museum

本展に参加しているアーティストでも環境活動とアート界での展示のバランスをとっているアーティストもいる。例えば、タイ人のアーティスト、ルアンサック・アヌワトウィモン(Ruangsak Anuwatwimon)は、いつも「グリーンピース」のような環境活動団体とともに仕事をして情報収集、リサーチをしている。まわりからはアーティストというよりはアクティビストとして認知されているが、今回のビエンナーレでは、自らが集めた汚染された素材による作品を展示している。それは視覚的に美しい彫刻群のインスタレーションとその背後の壁面にはゴミ捨て場で汚染物質を集めるビデオが共存している作品です。

美術館がアクションへの発信基地?

Q8 この台北ビエンナーレでは美術館自体が対話と発信の場所になっていると思いますが、その意図や市民からの反応はどうですか?

WM 本展のように異なる分野を横断する創造的なプロジェクトを提示することによって、美術館はそれらを結びつける新たなプラットフォーム、知識の枠組み、そして創造的な生産の基盤へと変身することができると思ってます。《プラムツリー・クリーク・プロジェクト》のように、ここが新たなアート、プログラミング、リサーチを通じた、地域をめぐる相互コミュニケーションの接点として機能することを願っています。

地域コミュニティ、引いてはグローバルなレベルで美術館が異なる分野や組織間のコラボレーションを推進する発信基地になる可能性を問いたい。この意味で、美術館はホワイトキューブに完成された作品を展示する、地域から分離された空間だけではないという、美術館やその制度の新たなあり方をポジティブに問う機会ともなっています。

アーティストばかりでなく、市民活動団体、大学、都市計画家、建築家、NGOなどが参加した結果、ローカルで身近な課題が提示されることになり、いつもは美術館に行かない人が参加し、多くの若い人びとやファミリーが多様々な関心をもって訪れている。それによって美術館は高い壁ではない、地域や人びとと密接に関係しているというポジティブな反応が市や美術館に寄せられている。通常、現代美術の展示はわけがわからないという批判的な投書が多いが、今回は良い展覧会だったとの反応が多く、市も驚いている!(笑)

そのために毎週末多数のワークショップ、ガイドツアー、トーク、パフォーマンス、シンポジウムを開催しました。ビエンナーレはこのような体験やアウトリーチによってアートと現実をつなぐ機会となって今までとは全く違うイベントになっている。理解そして変化へとつながるということ。

徐々にではあるが、市民の関心が確実に高まっていることを実感しています。この展覧会には、学校の児童・生徒がクラス単位で訪れており、一般向けのガイドツアーもいつも満員になっている。ガイドからも非常に多くのポジティブな反響があると聞いているし、ボランティアも非常に熱心に自主学習をしています。

このように、地域の環境課題との関係性を扱うことによって、みんなが社会的な当事者であると再認識することが重要だと思っています。アートを通じて日常生活に根ざしたイッシューを自分自身の問題として関わること。アクションをおこすきっかけとなり実現に向かっての第一歩となること。それには、アートによって多分野を横断的につなぐ協働が今後ますます重要になってくるし、特にこのビエンナーレ後にその影響が着実に現れてくれることを期待しています。

Q ありがとうございました!

ライラ・チンフイ・ファン(范欽慧)《ユアンシャン(円山)付近の風景:基隆河辺の静寂と騒音》

Laila Chin-Hui Fan, Scenery near Yuanshan: Silence and Commotion beside the Keelung River, 2018,sound installation,

5 min 51 sec. ©Taipei Fine Arts Museum

Left wall: Kuo Hsueh-Hu, Scenery near Yuanshan, 1928, gouache on silk, 94.5×188 cm. Collection of Taipei Fine Arts Museum

「円山サウンドスケープ」ガイドツアー Walking Tour: “A Guide Tour to the Yuanshan Soundscape,” led by Laila Chin-Hui Fan.

© Taipei Fine Arts Museum

(写真右)ツアーに同行してくれたイェン-イン・チェン氏(Yen-Ing Chen)と日本語での完璧な通訳ガイドをしてくれたビエンナーレ・ス

タッフ。

インタビュー翌日、ウー・マリ氏に薦められ、我々も実際に「円山サウンドスケープ(Yuanshan Soundscape)」のアーティストによるガイドツアーに参加してみた。ライラ・チン-フイ(Laila Chin-Hui)は子どものころから音を集めることに関心をもち、2015年に台湾サウンドスケープ協会(Soundscape Association of Taiwan)を設立、自然の音と地域の歴史の変遷を記録する活動をしている。この作品はビエンナーレ会場から徒歩圏の円山地区が舞台。90年前のどかな田舎の風景画からインスピレーションを得て、この絵が描かれた、日本統治時代の記憶を色濃く残す場所を歩きながら、当時のサウンドや現代の騒音を体験するツアー。

当日はあいにくの雨の中を2時間、場所の記憶と現代の風景の急激な変化をたどりながら急峻な山登りを含むハードなハイク。アーティスト、ボランティア(完璧な日本語スタッフも!)の熱意と、参加者みんなが熱心なことに驚いた!このような体験がウー・マリ氏の期待する、市民主体のアクションの第一歩になることを実感したツアーだった。

バンブー・カーテン・スタジオ(Bamboo Curtain Studio)にて

左からアイリス・ハン(Iris Hung) 、藤元、マーガレット・シウ(Margaret Shiu)、清水、秋葉、小澤、川口

(文/構成 清水裕子)

註1

バンブー・カーテン・スタジオ(Bamboo Curtain Studio )

バンブー・カーテン・スタジオはアートとコミュニティを結びつけ、環境の持続可能性を考える場所となっている。台北市北部、淡水河口に近い竹圍地区の養鶏場だった場所を、1995年Margaret Shiu(MS)がアーティストのスタジオ、展示スペースへと改装し、実験的な創作の場所とした。その後、台湾におけるアーティストインレジデンス(AIR)の先駆的存在として、国際的なアーティストの滞在、交流の中心地へと発展した。2007年より、台湾文化部がAIR支援をはじめ、MSはその政策策定にも尽力、東南アジアや日本のアーティストやAIR組織とも緊密な連携を図っている。

「クリエイティブな協働は変化への触媒」という思想にもとづき、近隣住民とともに周辺環境への認識と行動を喚起する対話のプロジェクト《Art as Environment – A Cultural Action at the Plum Tree Creek(台北市、樹梅坑渓、2009- 本文中参照)》を

継続的に実施している。現在はマネージングチームをつくり、ディレクターのアイリス・ハン氏(Iris Hung)を中心に、様々な環境活動や教育プログラムを周辺の学校と連携して実施、Bamboo Natural Parkでのプロジェクトの実施など、その活動の幅を拡げている。

註2

マーガレット・シウ Margaret Shiu

アーティスト、1995年バンブーカーテンスタジオ(Bamboo Garden Studio BCS)を創設。BCSにおいてアーティスト・イン・レジデンスを実施、国際的なアーティストの交流を支援する、台湾におけるアーティスト・イン・レジデンスの先駆者として、政府の政策づくりにも貢献している。ウー・マリ氏と立ち上げた《Art as Environment – A Cultural Action at the Plum Tree Creek (2009- ) 》をはじめとして、アートとコミュニティを結び、地域の持続可能性をともに考える活動を長期的に支援している。

註3

イェン-イン・チェン Yen-Ing Chen

台北ビエンナーレのウー・マリ氏アシスタント、ガイドブック及びカタログの編集長を務める。1997年から2004年まで台北市立美術館で展覧会を企画、その後Art & Collection Group の編集長、現在はフリーランス・エディターとして活動する。

本のタイトルだけ見てもよくわからないし、目次を見ても、挙がっているキーパーソンたちから内容はなんとなく「あたり」がつくかもしれないけれど、今ひとつしっかりしたイメージを結ばないことと思う。そこで、この場を借りて、なるべくわかりやすくこの本の紹介をしてみようと思う。

本のタイトルだけ見てもよくわからないし、目次を見ても、挙がっているキーパーソンたちから内容はなんとなく「あたり」がつくかもしれないけれど、今ひとつしっかりしたイメージを結ばないことと思う。そこで、この場を借りて、なるべくわかりやすくこの本の紹介をしてみようと思う。

しかし、本書ではパンデミックが引き起こした「引き算の不能」によって、私たちの生活の中に、今できることを少しずつ足していく、不均一で、より生理的な「足し算の時間」が生まれたのではないかと指摘されている。常に合理性と効率化を念頭に置く今日の社会は、明らかに「引き算の時間」をベースに成り立っている。しかし、限定合理性という言葉が示すように、私たちが見出す合理的な意味とは、あくまで自分たちが認識できている範囲(もしくはそれ以下)でしかない。大いなる自然に背を向けて経済成長を追求した結果、気候危機やグローバル・サウスの深刻化を招いている今日の現状は、私たちの合理性の限界を示しているのではないだろうか。

しかし、本書ではパンデミックが引き起こした「引き算の不能」によって、私たちの生活の中に、今できることを少しずつ足していく、不均一で、より生理的な「足し算の時間」が生まれたのではないかと指摘されている。常に合理性と効率化を念頭に置く今日の社会は、明らかに「引き算の時間」をベースに成り立っている。しかし、限定合理性という言葉が示すように、私たちが見出す合理的な意味とは、あくまで自分たちが認識できている範囲(もしくはそれ以下)でしかない。大いなる自然に背を向けて経済成長を追求した結果、気候危機やグローバル・サウスの深刻化を招いている今日の現状は、私たちの合理性の限界を示しているのではないだろうか。

切り干し大根づくりの一連の作業風景

切り干し大根づくりの一連の作業風景

みんなで集まって食事をしている時などにブルガリアの伝統的な曲が流れると、民族舞踊の「ホロ」が始まる。手を繋いで列をなし、音楽に合わせてステップを刻む。簡単なステップなので、私も何回か参加したことがあるが、どうも照れてしまう。

みんなで集まって食事をしている時などにブルガリアの伝統的な曲が流れると、民族舞踊の「ホロ」が始まる。手を繋いで列をなし、音楽に合わせてステップを刻む。簡単なステップなので、私も何回か参加したことがあるが、どうも照れてしまう。

今回は、8人のアーティストの作品が展示されていたが、中でもHuben Tcherkelov(Huben

今回は、8人のアーティストの作品が展示されていたが、中でもHuben Tcherkelov(Huben

次に、Genadi Gatevである。彼は、既に確立された文化、社会、政治的な規範に対して疑問を呈し、作品の中で日々の生活とそれらの規範の間に存在する対立について取り上げている。

次に、Genadi Gatevである。彼は、既に確立された文化、社会、政治的な規範に対して疑問を呈し、作品の中で日々の生活とそれらの規範の間に存在する対立について取り上げている。