今年度からオープンした釜山現代美術館

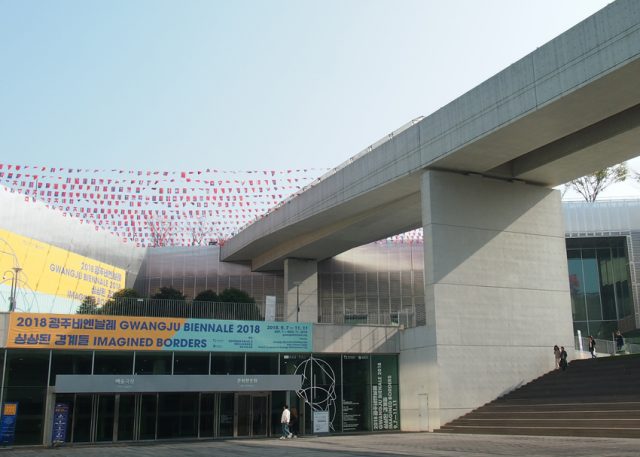

光州ビエンナーレのメイン会場となったアジア文化殿堂(Asian Cultural Center)

2018年は、韓国にとって歴史的な年となった。軍事境界線、別名38度線の「Border」上に位置する板門店(パンムンジョム)で、文在寅大統領と北朝鮮の最高指導者である金正恩が握手を交わし、手を取り合いながら南北の国境を踏み越えたのである。10年半ぶりの南北首脳会談でのパフォーマンスは世界中に広がり、「朝鮮半島の非核化」宣言とともに人々の記憶に刻まれた。朝鮮戦争終結に向けたエピローグは、文字通り「分断を乗り越える」かたちで始まったと言える。朝鮮半島の融和に向けて未だ多くの問題が山積しているとはいえ、首脳同士が「終戦」を喚起するふるまいを披露したことは、人々に想像上の「終戦」を「真実」として導く活力を与えたのではないだろうか。

この会談から半年後の2018年11月、筆者は釜山・光州で開催された釜山ビエンナーレ、光州ビエンナーレの鑑賞のために韓国を訪れた。両展はそれぞれ2001年、1995年から続く韓国の代表的な国際展である。前者は今年からオープンした釜山現代美術館に拠点を移し、公募制によって2名のアーティスティック・ディレクターを選出する新たな試みが行われた1。後者においても、北朝鮮のアーティスト集団「万寿台創作社」による作品——インフラ整備の大工事に従事する人々の姿等を通じて社会主義国家のイデオロギーを見事に表現する絵画が展示され、それぞれに今後の展覧会の方向性を左右する新しい動向が見られたと言える。

また、今年はそれぞれ、「Divided We Stand(分断に立つ)」、「Imagined Borders(想像の境界)」というテーマが設けられた。どちらも朝鮮半島がたどった冷戦による分断をはじめとして、格差、ジェンダー、人種、国境といった、広範かつより複雑に展開される問題を意識し、歴史的・政治的Borderに正面から向き合う決意を感じさせるテーマだと言える。近くて遠い国とも形容される韓国を初めて訪れた筆者にとって、両展覧会はBorderの逆説的可能性、すなわち、あらゆる困難や断絶の象徴であるBorderが、一方でその存在によってオルタナティブな解決策や想像力を生み出す場としても機能しうることを雄弁に語っているように見えた。

具体的な作品に言及する前にまず述べておきたいのは、両展覧会が、設立経緯やディレクション方針が全く異なるにも関わらず、Borderという同一のキーワードを採用しているという点である。

「難解と見なされることの多い現代美術をひろく人々に紹介する場」となることをミッションに掲げる釜山ビエンナーレは2001年、表現メディアやアーティストの年齢、テーマがそれぞれ異なる展覧会2が組み合わさってできた、言わばハイブリットの展覧会である。

一方、光州ビエンナーレの開始はその6年前、全斗煥の軍事政権によって引き起こされた光州事件(1980年)の末に民主主義政権を取り戻し、ようやくその政治責任を問うことのできる風潮になりつつあった時期である。「イデオロギー、領土、宗教、人種、文化、人間性、芸術の区分を超えて、地球市民としてのメッセージを伝える」3という方針のもと行われた第1回は、「Beyond the Borders(分断を超えて)」というテーマが打ち出された。30年以上続いた軍事政権のイメージを払拭するとともに、新たな民主的土壌のもとで「人間と美術との間に新たな関係性と秩序を打ち立てる」4第一歩として、展覧会は光州市民の熱烈な歓待5をもって開催されたという。その理念が現在にまで通底していることは、「Imagined Borders」というテーマ設定を見れば明らかだろう。

旧全南道(チョルラナムド)庁舎噴水広場を背に錦南路(クムナムノ)を臨む。光州事件において、全南道庁舎広場では市民の決起集会が開かれた。錦南路においては戒厳軍と市民が正面衝突し、多くの死傷者を出した。右手のビル壁面には、Nina Chanel Abneyの作品《Untitled》(2018)が展示されている。

錦南路での衝突を今に伝えるパネル。錦南路では、光州事件での出来事を伝えるパネルや石碑が散見された。

石碑と噴水広場の後方左手に現在も建つ旧全南道庁舎。

こうした経緯を振り返った上で、釜山ビエンナーレディレクターのチェ・テマン(Choi Tae Man)による以下のステートメントは両展覧会に共通するBorderの役割を象徴しているようである。

“本展の最も重要な目的は、民族国家のような共同体が生き残る上で創出し奨励した「団結」というスローガンを転覆させることです。20世紀において、世界は数々の分断や別離、分割統治、分裂を経験しました。植民地政策時代におけるこうした領土の分割は、先住民を追放し、あるいは支配のイデオロギーに追従する支配階級によって征服するという結果を招きました。第二次世界大戦後に始まった冷戦も、朝鮮戦争の勃発と朝鮮半島の分断を導いたのです。こうした身体的な分断と別離は、私たちの過去に作用するだけでなく、治ることのない傷跡となって次世代に伝わるでしょう。リクペロとハイザーが本ビエンナーレを通じて焦点を当てるのは、特定の地域や国に限らず、世界全体が経験する悲劇的遺産としての「トラウマ」です。すなわち、冷戦が「ポスト冷戦」としてその幕引きを行なって以来、釜山ビエンナーレは「冷戦へ戻る」試みを行なっているのです。(…)

アーティストによって描かれた新たな「分断の精神的領土」を通じて、私たちはより柔軟に、真の社会的困難を生き抜くことができるのではないでしょうか。その意味において、「分断に立つ」という展覧会は、社会的困難が生み出した排除を乗り越え、沈黙のベールを取り去る意志を表しているのです。6”

コミュニティの頂点に立つ権力者が自らを存続させるために唱えた「団結」の欺瞞を批判し、彼らにとって死を意味した「分断」に潜む記憶をすくい上げようというこのステートメントは、大胆で力強い。同時にそれは、冷戦の勃発から今日の南北会談にまで連綿と続く分断のトラウマを受け入れるという、痛みを伴う行為でもある。チェは、これまで幾度となく繰り返されてきた統一/離散の予定調和的未来に回帰しないために、Borderをカタストロフとしてではなく、あらゆる想像力や解決策を導くこともできる諸刃の剣として解釈することを選んだのではないだろうか。おそらく、光州事件にルーツを持つ光州ビエンナーレもまた、こうしたスタンスのもとにBorderのテーマに立ち返ったのだろう。

YOO Yeun Bok & KIM Yongtae《Echo-DMZ》(2018)

展覧会会場を歩いていると何度も目にするのが「非武装中立地帯(DMZ)」の文字である。冒頭に取り上げた軍事境界線を細いペンで引いた線に例えると、その線をなぞる太いラインマーカーのように、軍事境界線の南北に沿って続く幅約2kmの中立地帯だ。ほとんどの人が足を踏み入れることはおろか、メディアでもあまり目にすることの少ない領域であり、筆者自身、ビエンナーレのテーマに取り上げられるまで、極めて曖昧なイメージを抱いていた。ややもすると、朝鮮半島を真っ二つに分断する、抽象的な二次元の曲線を思い浮かべる人さえいるかもしれない。

Adrian Viller Rojas 《The War of the Stars》(2018)

アドリアン・ビジャール・ロハスの《The War of the Stars》(2018年)は、DMZ内に存在する村に暮らす人々の風景を、異国情緒を感じさせる鮮やかな色彩で撮影した作品である。

光州ビエンナーレのメイン会場、アジア文化殿堂(ACC)に入ると4階建のビルほどの天井高を備えた、コンクリート造りの薄暗いホール。ぽっかりと空いたボイドの真ん中に、一枚のスクリーンが屹立している。そこには、韓国の小村の日常風景――鮮やかな植物の花果に虫たちが群がる情景、老若男女の聖歌隊が合唱を楽しむ様子、寺の僧侶が暇を持て余しながら山門に佇む姿、家畜を殺して煮込み料理をこしらえながら談笑する主婦たち等――が静かに映されてゆく。軍事訓練によって引き起こされる「地震」を予告する屋外アナウンスが流れるまで、鑑賞者は彼らが戦時下の日常に生きる人々であることに気づかないだろう。断片的に投影される(非)日常は、一方で、日本における米軍機の低空飛行や騒音のように、忙しないルーティーンの中の小さなノイズとして埋もれてしまうようなささやかさをたたえている。

光州市に建つ空っぽのホール/ホールの中でスクリーンを見る鑑賞者/鑑賞者の網膜に投影されるDMZの日々という入れ子状のスケールを経由すると、「星々の戦争」は切迫した臨場感と引き換えに、どこかSF映画のような悠然とした風格を与えられる。前線に近接し、戦争と並存する「近くて遠い」日常を外部と隔絶されたボイド空間に置き換えることで、半世紀という膨大な時間のなかに埋もれつつある戦争の狂気をあぶり出してみせているかのようである。

KWON Hayoun《489 Years》(2016)

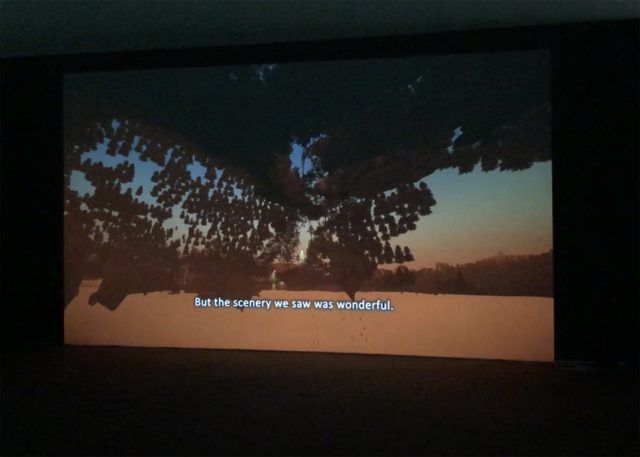

釜山ビエンナーレ会場で鑑賞したクォン・ハユンの《489 Years》(2016年)は、DMZに足を踏み入れたことのある元韓国軍兵士が自身の体験を語るナレーションと、その体験に基づきクォンが作成したVRを組み合わせた映像作品である。本作品のTrailerがYouTubeで鑑賞できるので、ぜひ一度覗いてみてほしい。7

作品の冒頭、バリケードや二重門をくぐり抜けた男の視点が突如、地平線の下方へ潜り込み、砂利道の下から夕暮れに染まった美しいDMZの風景を見上げるという印象的なシーンがある。

「日没あるいはその時刻を過ぎた頃に入るきまりでした。(…)そこはまるで自然の楽園のようでした」

KWON Hayoun《489 Years》(2016)

KWON Hayoun《489 Years》(2016)

しかし、地下から見上げる「楽園」の光景は、砂利道が石膏ボードのように脆く崩れかけていたり、木々や巨岩がぽつぽつと散りばめられていたりして、レゴブロックで作られた世界のようにキッチュだ。地上と地下、地平線を隔てたパラレルワールドは一体どちらか?

不安になるころに視線が浮上すると、そこはいつの間にかイノシシが闊歩し、鈴虫が鳴き、川が流れる奥深い森へと変貌している。

つまりこのシーンには、人間が人工的に管理する中立地帯、無数に仕掛けられた地雷によって生まれた自然と動物の楽園、そしてその二つの世界のあわいが、一本の地平線のもとでせめぎ合っているのである。クォンはそのすべてを絶妙に真実「らしく」、しかしどこかキッチュな楽園の裂け目を見せることで、架空のリアリティを演出する。元兵士を除いたほとんどすべての鑑賞者がDMZに足を踏み入れたことがないにも関わらず、思わず「リアルだ」と言ってしまいたくなるような、アイロニカルな幻視の引力がそこにはある。当事者の証言によるリアリティと、アーティストによって創作された「もっともらしい」リアリティの統合・反転・撹乱によってBorderが「再現」され、現実と空想の不可逆的力学を麻痺させているのである。

この二つの作品は、Borderに影響を受けた人々の境遇やその記憶に着目し、政治的・社会的問題を逆照射するという手法において共通している。これは、両展覧会の他作品にも散見される特徴である。

しかし、それらの中核にあるのは「反戦」や「統一」といったクリシェではなく、むしろDMZに代表されるBorderがこれまでに抱え続けてきた「トラウマ」や葛藤、矛盾、あるいは未分化の記憶のようなものだろう。それは南北の首脳たちが、上述したアーティストたちが、朝鮮半島が今ふたたび向き合おうとしているBorderの遺産に通底している。両ビエンナーレはこうした遺産を逆説的可能性として掬い上げ、二項対立の「あわい」にある未来を、私たちに提起しているのではないだろうか。

(文/写真:高橋ひかり)

1. 2006年の光州ビエンナーレコミッショナーを務めたインディペンデント・キュレーターのクリスティーナ・リクペロと、ロンドン発のアートマガジン『frieze』の元編集者であり、現在ベルリン自由大学で教鞭をとるヨルグ・ハイザーの2名が選出された。

2. The Busan Youth Biennale、The Sea Art Festival、The Busan International Outdoor Sculpture Exhibitionの3つ。

3. 光州ビエンナーレ公式ホームページより。https://www.gwangjubiennale.org/en/biennale/past/50.do

4. 同上。

5. 草原真知子「光州ビエンナーレ1995」http://www.f.waseda.jp/kusahara/kwanjubiennale.html

6. 釜山ビエンナーレ2018公式カタログ、P6(試訳)。

7. 「489 Years|Trailer」https://youtu.be/Qad-hmC4t7M

高橋 ひかり(Hikari Takahashi)

1995年神奈川県生まれ。武蔵野美術大学芸術文化学科卒業。在学時より絵画制作・執筆活動を開始。ART TRACE Gallery、ギャラリイKにおける個展・グループ展、NPO法人アート&ソサイエティ研究センターインターン、藍画廊スタッフを経て、現在アートセンター職員。最近の記事に、「S.O.S.レポート『オルタナティブ・スペースが還るとき』」、「Watershed Conspiring Things “Might Be Possible”(“あり得るかもしれない”を共謀する分水嶺)」『S.O.S. BOOK 2018』Super Open Studio NETWORK、2018年など。