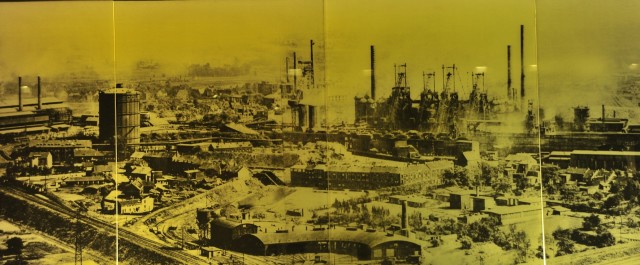

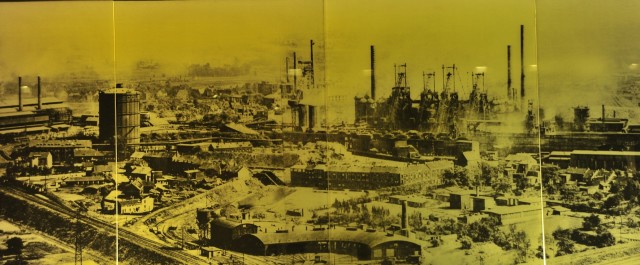

現在のエムシャー川流域 (ガスタンク屋上より)

ドイツ、ルール工業地帯の再生は、ポスト工業時代の新たな生活の場や質を求めて、社会全体の構造転換をめざす世界最大規模の地域再生プロジェクトであり、同様の課題をもつ世界中の注目を集めてきた。

なかでも急激に衰退し深刻な環境問題が残された北部のエムシャー川流域が、ここ20年あまりで先進的な文化の中心へと変革され大きな関心を集めている。それは閉鎖された産業遺構を貴重な地域資源として評価、保存し、新たなアートを生み出す場や創造産業などのための場として活用し、ネットワークして芸術文化活動の一大拠点を形成しようとする戦略によるものだ。現在、産業遺産群と、地域にインスパイアーされた新たなアート作品群は、サイクリングロードや遊歩道で結ばれ、一帯は広大なグリーンベルトへと変身している。その長さ80キロ、幅15キロに及ぶ「エムシャー・パーク」を舞台にEmscher Kunst 2013や多彩な文化イベントが開催された。ひとびとは自転車で多くの文化施設や点在するアートワークをまわり、自然や社会の環境がダイナミックに変化しつつあることを体感し、そのプロセスにアートがどのように介入しているのかを直に見つめることになる。この機会に筆者も40km近いツーリングにチャレンジしてアートとアスレティックの両方を体験してきた(汗)。

ルール工業地帯 ヒストリーと新たなゴール

工業時代のエムシャー地帯 (ガスタンクが見える)

かつて世界最大の石炭、鉄鋼業が集積し、ドイツの重工業と戦後の復興を支えたルール工業地帯は1970年代には急激な衰退がはじまり、人口流出と深刻な不況に苦しむことになった。残されたのは石炭採掘によって露出した大地、石炭と鉄くずが山と積まれたボタ山、カドミウム汚染のためオレンジ色になってしまった川など自然環境への壊滅的な影響と、煤けたイメージの閉鎖された工場と多数の失業者だった。この地域を再びひとびとが豊かに住むことができる場所へ、どうしたら再生できるのか?1980年代後半より、ポスト工業時代における環境再生の壮大な実験プロジェクトがはじまった。

それは単なる自然再生のプロジェクトではない。社会、産業、都市環境、文化を含む総合的な再生と持続可能なモデルが追求されたのだ。最も重視されたのは一度失った地域の誇りと文化的アイディンティティを取り戻すというゴール。そのためには生態系や経済の基盤が整っているのは当然であるが、地域に根付く固有性とともに新たな文化、芸術のファクターもなければひとびとからの支持も得られない、それを住民とともに実現するというチャレンジングなプロセスとなった。

IBA Emscher Park そのアプローチと成果

この実現のために導入されたのが「国際建築展覧会(Internationale Bauaustellung Emscher Park、以下IBA)」である。これは、1989-99年の10年期限で、ノルドライン=ヴェストファーレン州が主導して、エムシャー川流域(対象地域は面積約800平方キロ、17の地方自治体の総人口200万人)の各自治体と協働する有限会社形式の民間組織である。この組織名としては聞き慣れない「国際建築展覧会」は、ドイツでは(ヨーロッパの一部でも)伝統的に記念性の高い建設事業や街路の整備のために国際建築コンペを通じて超一流のプランを実現してきた手法であるが、エムシャー川流域ではその任務が環境再生全般を担うまで拡大され組織化されたのである。

IBAは地域内の緑地と水系の保存と回復、再生、雇用の拡大、住環境という基盤整備に加え、質の高い文化的ストックを形成するために地域に既にある資源=工業時代の記憶である産業遺構の蘇生と新たな創造活動の創出という困難な課題に立ち向った。短期的には破壊した方が経済的な巨大な工場を、文化不毛の時代の遺物として否定するのではなく、長期的な戦略により創造性を刺激する空間へとコンバートし、21世紀型の産業への移行をめざすこと。それは工業時代の軌跡、記憶をポジティブに再評価し、再ブランド化する道のりでもある。しかも、工場の保存や環境改善のプランはIBAによって住民に逐次情報共有され議論を深めるプロセスとなってきたという。

このIBAの成果は、2001年エッセン市の関税同盟(ツォルフェライン、Zoll Verein)

現在の関税同盟(Zoll Verein)エッセン市

がそのバウハウス時代の粋を集めた立て坑施設群によってユネスコ世界文化遺産に登録され、現在では1000人以上が働くデザイン系、エンターテインメント系ビジネスの一大集積地となっている。エムシャー域内の他の各自治体でも産業遺産の保存に関しては賛否両論の議論を続けられたが、各自分たちの地域のランドマークを競って保存しようとする機運が盛り上がり、ゲルゼンキルヒェン製鉄所跡地、ノルデンステンパーク、ディイスブルグ北景観公園、オーバーハウゼンのガソメーター、ハンザ同盟、ボーフム、ヤールフンダートハレなどの多くの産業遺産が次々とオルタナティヴな文化、デザイン施設として改修され、地域全体としてのシナジー効果を生み出し、交流人口は以前より3割増となっているという。

2000年代初めより、多くの都市がクリエイティブ・シティのコンセプトを追求し、目玉としての新規文化施設を建設したが、長期的にみてうまくいっている事例は少ない。一方で、エムシャーパークのように既存の地域資源を活かす手法はヨーロッパにおける産業遺産活用のモデルとして各地の環境再生やまちづくりに多大な影響を与えてきた。日本でも元炭鉱のまちが疲弊した事例は数限りない。建築の素材、環境条件などでこの手法をそのまま参考にはできないが、より積極的な保存や明確な意図をもった活用が検討できないだろうか。

1999年のIBA 終了後、この事業はプロジェクト・ルール会社に引き継がれ、ルール自治体連合との連係で、土壌や水質などの環境的課題や新旧住民間のギャップなどの社会的課題などに対するチャレンジが2020年まで継続される予定である。

Emscher Kunst 2013 建設の場から議論の場へ

これらエムシャー・パークでの取り組みが中心に評価され、2010年にはルール地方が欧州文化首都に選ばれ、一年間にわたり産業遺産や周辺の公園、河川流域を使った多くの文化イベント「ルール2010」が繰り広げられた。そのスローガンは「文化による変革 変革による文化(Change through Culture – Culture through Change)」。これはIBAによる再生事業以来一貫したテーマである。それは、「文化によって地域に変革をもたらすこと、同時にその変化のプロセスとともに文化自体にも革新をもたらす」という意味であり、そのイノヴェーションが蓄積されてゆくというポジティブなサイクルともとらえられるだろう。

実際に1990年代初頭から展開されてきたアートのアプローチはエムシャー川流域の再生とともに変化し深化してきた。1989-99年のIBA時代は産業遺産の保存を含めたハード中心に整備された時代であり、アートも工業時代を記念し場所性を象徴するモニュメンタルな、いわゆる「ランドマーク・アート」を設置することが主流だった。例えば、展望スペースとして保存されたぼた山にモニュメンタルな作品(Richard Serra Bramme for the Ruhr District, Essen,1998やHerman Prigann Stairway to Heaven, Reinelbe Mining, Gelsenkirchen, 1999)を設置したり、展望台そのものとして最も有名なランドマーク作品(建築家Wolfgang Christ, Tetraeder, Bottrop, 1995や工場跡のためのライティングアートを設置するなど、広大なランドスケープに工業時代の人跡、マーク、サインをつけるようなアプローチが主流だった。

Richard Serra Bramme for the Ruhr District, Essen,1998

Wolfgang Christ, Tetraeder, Bottrop, 1995

これに対して、「ルール2010」における取り組みはハードからソフトへ、建設の場から議論の場へと変化してきた。その中心的なイベント「Emscher Kunst(エムシャー・アート)」のキュレーター、Florian Matznerはその目的について、「明確な目的のない一貫性のない、単なる野外のアート展ではない。環境を考える議論の場、未来のためのワークショップ、ルール地域北部の新たなアイディア、考え方、新しい見方が生み出される場所、地域のため、地域とともに実現し議論する場」をめざしでいると語っている。なんでもありのアートのお祭りではない、現実にダイナミックな再生事業が起こっている地域で身近なエコロジーや社会の課題を問いかけ議論の場とするイベントだということだ。この明確な意図をもったポストIBAのアプローチは、各地で数多くのビエンナーレ、トリエンナーレが開催され、アート活動がますます社会や地域との関わりを深めている現在の潮流のなかで、特筆すべきものだろう。

初回のEmscher Kunst 2010のメイン会場はエムシャー・アイランド (エムシャー川の中洲)に限定され、川俣正の8人の作家によるプロジェクトが展開され、工業時代の強烈な風景や建築をつなぐ新たなランドスケープを提案することがテーマとされた。

2013年にはゲルゼンキルヘンからオーバーハウゼン、デュイスブルグ、ディンスラーケンにいたるエムシャー川流域を結ぶ80kmにわたるサイクリングロード沿いに2010年からの継続プロジェクトも含めて30人(組)のアーティストによるプロジェクトが展開された。(主催:Urbane Kunsts Ruhr及びEmschergenossenschaft、会期:6/6-10/6/2013、部分的にパーマネント作品となる)

Emscher Kunst 2013 作品のなかから

Ai Weiwei Out of Enlightment

自身がデザインしたテントを貸し出し、ビジターがエムシャーパーク内で自由にキャンプできる、生活をしてみる作品で、地域住民や来場者が身近なランドスケープにかかわるというヒューマン・スケールの体験をうながす参加型のアプローチである。この地域が工場跡地ではなく、普通に生活して、仕事をして、余暇を楽しみ、リラックスし、遊ぶ場所になるという、これまでのコンテキストやマインドを変化させようとしている。

Ai Weiwei Out of Enlightment 2013

Mark Dion Society of Amateur Ornithologists (アマチュア・バード・ウォッチング協会)

発電所からの煙が立ち上る風景をバックにバード・ウォッチングのための施設を設置した作品。工業用のガスタンクを活用した巨大パイプ、潜水艇のような形をしており、形側面と屋上には観察のための窓や展望台がある。そして中にはいってみるとそこには外形とは全く違う空間、バード・ウォッチング愛好家の古めかしい部屋が再現されている。身近な環境の変化を監視、観察しつつ、歴史的な環境の変遷に想いを馳せる作品。(2010年よりサイトを移動して継続)

Mark Dion Society of Amateur Ornithologists 2010-

Photo: Roman Mensing/EMSCHERKUNST.

Marjectica Potrc & Ooze Architect Between the Waters The Emscher Community

カドミウムの汚染がまだ完全に除去されないエムシャー川から水を引き植物の浄化作用でリサイクル可能な水にする、浄化装置をカラフルに視覚化した作品。学生ボランティアによるオペレーションで実際にリサイクルされた水を使ったトイレにもなっており、ツーリング途中の休憩所ともなっている。(2010年より継続)

Marjectica Potrc & Ooze Architect Between the Waters The Emscher Community 2010-

Tue Greenfort Clarification

高度浄水の管理施設に水問題について議論するための場所をつくった作品、中には水についての情報交換と会議室、実験施設、ビデオのコーナーなどがあり、アーティストや専門の大学生が白衣姿でシリアスに実験したり、ミーティング、ワークショップをおこない実際の議論の場となった。

Tue Greenfort Clarification photo: Roman Mensing/EMSCHERKUNST. 2013

Inges Idee Zauberlehrling (魔法使いの弟子)

Inges Idee Zauberlehrling 2013-

ぐにゃりと曲がり、ダンスを踊っているようにして立つ、送電塔(実際の電気は通っていない)。

オーバーハウゼンのビジターセンター photo: Roman Mensing/EMSCHERKUNST. 2013

タイトルはゲーテのバラードによる≪魔法使いの弟子≫、見習い中の弟子が魔法のコントロールを失い、修羅場となるお話。ユーモア溢れるフォルムに思わずニヤリとするが、実は原発のコントロール不能を象徴するこわい作品ともいわれている。

このほかにもビジターセンターは地域環境に関する情報提供、参加型のコミュニケーションをうながすワークショップや議論の場、周辺大学の環境系の学生による教育プログラムの場となっている。

Chiristo Big Air Package

Chiristo Big Air Package ガスタンクの外観

Chiristo Big Air Package ガスタンクの内部と布製作品

このプロジェクトはEmscher Kunstには直接含まれていないが、関連のアート・イベントとして開催され、大人気となったもの(会期:3/16-12/30/2014)。1928/29年に建造され、オーバーハウゼン市で保存活用されている旧ガソメーター(ガスタンク)のためのプロジェクト。約35階建にもなる建物内部にタンクと同じ形の巨大な布製風船を設置、人はその中に入ることができる。

Big Air Package 作品内部の鑑賞者たち

その空間は高さ90メートルのカテドラル内部のようで同心円の光の束に包まれているようだ。日常の音から遮断され、光と静寂に包まれた空間のなかで、立ちすくんだり寝そべったりしつつガスタンクだった空間のなかで思いっきり呼吸できるという不思議な感覚に包まれる。最後に、外側のエレベーターでガスタンクの屋上にのぼり、旧ガソメーター周辺やエムシャー川流域をはるかに見渡すことができる。そこにあるのはブラウンフィールドから劇的に変化した緑豊かな風景、青い空とさわやかな空気なのだ。ガスタンクで空気を包むというユニークな形で、産業遺産が新たなアートや意味を生み出すサイクルの基点となっていること、そして周辺環境の変化を体感し対話する場となることを感じさせてくれる。

これらの作品はエコロジーや環境問題に対して明確な意識を持ちつつ、決して押しつけがましい非難やお説教がましいポーズをとっていない。むしろ心をくすぐるようなユーモアと日常的なルーティンをチクッと突っつくような態度である。まずは身近に見て感じること、課題に気づき見える化すること。そんなアーティストの問いかけから環境変化についての議論が自然とオープンなものになるようだ。しかも、鑑賞者は自転車というエコな人力移動を通してエムシャー川流域の再生をゆっくりと体感し、地域やその資源、遺産を眺めつつ、アートと対面し対話することができる。このすべての体験がさわやかな達成感とともに記憶の深く刻まれ、アートによる議論が拡がってゆくことだろう。

このEmscher Kunstはトリエンナーレ形式で、エムシャー川流域の再生計画が完了する2020年まで続く予定であり、このオープンエンドな自由な議論がどのように続けられるのか、そして文化による今後の取り組みがどのように成長してゆくのか、期待をもって見守ってゆきたい。

Emscher Kunst Website: http://www.emscherkunst.de/home.html?L=1

参考文献:ed. Florian Matzner, Lukas Crepaz, Karola Geiss-Netthofel, Jochen Stemplewski, Emscher Kunst 2013, HATJE CANZ, 2013

(文:Hiroko Shimizu)

<著者紹介>

<著者紹介>

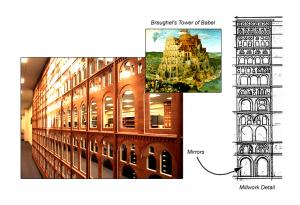

サン·ホセ市のパブリックアート・プログラムは、ユニークなものとして全米でも注目されている。「マーティン·ルーサー·キング·ジュニア図書館」を新設する際に、メル·チンにたいし、図書館に一体化した作品を依頼した。図書館全体に200以上の作品が制作され、利用者が作品を見つけ出す興味と好奇心を刺激するように設計されている。1997年から完成まで7年を要した。作品は、Haun Saussy, Robert Batchelor, James Millarとのコラボレーションで作られた。

サン·ホセ市のパブリックアート・プログラムは、ユニークなものとして全米でも注目されている。「マーティン·ルーサー·キング·ジュニア図書館」を新設する際に、メル·チンにたいし、図書館に一体化した作品を依頼した。図書館全体に200以上の作品が制作され、利用者が作品を見つけ出す興味と好奇心を刺激するように設計されている。1997年から完成まで7年を要した。作品は、Haun Saussy, Robert Batchelor, James Millarとのコラボレーションで作られた。 この作品は1998年にテンポラリー作品としてニューヨークで発表され、現在はパーマネント作品として、ウィーン中心部の公共空間で見ることができる。場所は、Verbund本部ビルと隣接する“Am Hof”という歴史的広場の間であリ、毎日日没とともに一時間稼働している。ビルの48mにわたる長いファサードに沿ってグリッド状の装置が埋め込まれており、そこに32本の蛍光灯が設置されている。蛍光灯はスポットライトよりも均質な光源を提供しくれることから選ばれた。加えて、グリッドからは霧が柔らかく40秒間噴射され、3分間隔でこのプロセスが繰り返される。その霧は風とともに常に動きをくり返しながら、夕暮れ時の黄色い照明のためのスクリーンとなり、はかないベールのように建物を包み込む。

この作品は1998年にテンポラリー作品としてニューヨークで発表され、現在はパーマネント作品として、ウィーン中心部の公共空間で見ることができる。場所は、Verbund本部ビルと隣接する“Am Hof”という歴史的広場の間であリ、毎日日没とともに一時間稼働している。ビルの48mにわたる長いファサードに沿ってグリッド状の装置が埋め込まれており、そこに32本の蛍光灯が設置されている。蛍光灯はスポットライトよりも均質な光源を提供しくれることから選ばれた。加えて、グリッドからは霧が柔らかく40秒間噴射され、3分間隔でこのプロセスが繰り返される。その霧は風とともに常に動きをくり返しながら、夕暮れ時の黄色い照明のためのスクリーンとなり、はかないベールのように建物を包み込む。 作品”Tender Echoes”は、ユトレヒト中心部にありながら、静謐な雰囲気を残す市内でも最も古い運河に設置されている。ゆっくりと流れる運河の水面下に配置された400個のLEDは、柔らかく有機的な動きを見せ、泳ぐ魚や水がはねる動きを想わせる。作品のサイズは幅4m、長さ25m、深さは1.5m。アーティストの詩的な造形やインスタレーションは、光、鏡、パースペクティブ、光のイリュージョンなどを主題として、鑑賞者の感性を働きかけ、周囲の環境に新たな動きと驚きをもたらしている。

作品”Tender Echoes”は、ユトレヒト中心部にありながら、静謐な雰囲気を残す市内でも最も古い運河に設置されている。ゆっくりと流れる運河の水面下に配置された400個のLEDは、柔らかく有機的な動きを見せ、泳ぐ魚や水がはねる動きを想わせる。作品のサイズは幅4m、長さ25m、深さは1.5m。アーティストの詩的な造形やインスタレーションは、光、鏡、パースペクティブ、光のイリュージョンなどを主題として、鑑賞者の感性を働きかけ、周囲の環境に新たな動きと驚きをもたらしている。 この作品はデンマーク国営放送本部ビルにパーマネント設置されたもの。コペンハーゲン新たに建てられた本部ビルは文化センターやコンサートホールも配され、一大文化施設となっている。このモニュメンタルなビル群のデザインはヴィルヘルム·ラウリッツェン建築事務所とジャン・ヌーベル・アトリエによるものである。

この作品はデンマーク国営放送本部ビルにパーマネント設置されたもの。コペンハーゲン新たに建てられた本部ビルは文化センターやコンサートホールも配され、一大文化施設となっている。このモニュメンタルなビル群のデザインはヴィルヘルム·ラウリッツェン建築事務所とジャン・ヌーベル・アトリエによるものである。