ブルガリアと聞いて、何を思い浮かべるだろうか。

…まずはヨーグルトであろう。または、相撲の琴欧州関だろうか。

私も上記のようなイメージを持って2017年7月にブルガリアに来た。早いもので、もうすぐ半年が経とうとしているわけだが、今まで感じてきたリアルなブルガリアについて述べていきたいと思う。

―文化―

首都ソフィアで有名なビトシャストリート。奥に見えるのがビトシャ山。この山はソフィアのシンボルであり、街を歩いていると見ない日はない。

ブルガリアは自然豊かな国である。

ブルガリア人にとって、山や森は身近に存在するものであり、例えばことわざを見ると人と自然の関係性の近さがよく分かる。ここで一つ有名なことわざを紹介したいと思う。

「Сговорна дружина планина повдига」

(協力し合うグループは山をも持ち上げることができる)

それに伴って農業や酪農も盛んであり、ブルガリアの伝統的な料理には日本では見慣れない羊のチーズや野菜をふんだんに使った料理が多い。

また、ブルガリア人は踊ることが大好きである。 みんなで集まって食事をしている時などにブルガリアの伝統的な曲が流れると、民族舞踊の「ホロ」が始まる。手を繋いで列をなし、音楽に合わせてステップを刻む。簡単なステップなので、私も何回か参加したことがあるが、どうも照れてしまう。

みんなで集まって食事をしている時などにブルガリアの伝統的な曲が流れると、民族舞踊の「ホロ」が始まる。手を繋いで列をなし、音楽に合わせてステップを刻む。簡単なステップなので、私も何回か参加したことがあるが、どうも照れてしまう。

さらに、今ブルガリアは観光業に力を入れており、特に遺跡の発掘に力を入れている。

さて、ブルガリアはその地理的条件から、様々な異文化が混ざったところでもある。

それが顕著に表れているのが宗教ではないだろうか。

イスラム教のモスク、ブルガリア正教の教会「アレクサンダー・ネフスキー寺院」、ユダヤ教のシナゴークは徒歩15分圏内ところのにあり、多様性の尊重を感じる。

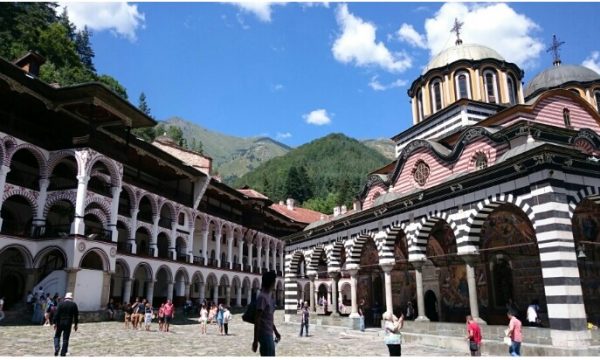

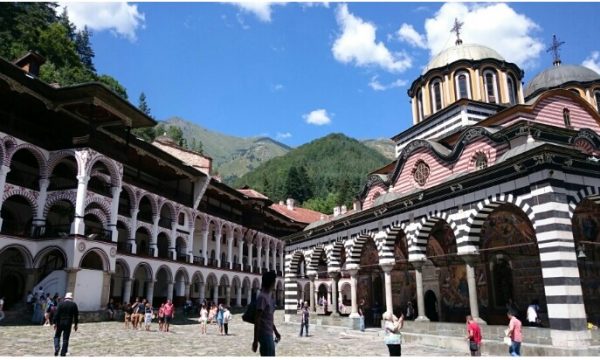

また、ブルガリア人の約80%がブルガリア正教会なわけだが、1988年に世界遺産に登録されたブルガリア正教の修道院「リラ修道院」は圧巻である。

イスラム教のモスク、ブルガリア正教の教会「アレクサンダー・ネフスキー寺院」、ユダヤ教のシナゴーク。

リラ修道院

―アート―

1.ブルガリアの歴史

まず、ブルガリアのアートについて述べる前に、ブルガリアの歴史について簡単に説明したい。

ブルガリアは、1946年ソビエト連邦の衛星国家になり、1989年一連の東欧革命によってブルガリアでも民主化運動が高まり、当時の国家元首であったジフコフ政権は退陣に追い込まれ、1990年「ブルガリア共和国」と国名を改め、社会主義国家から民主主義国家へと移行した。

この移行期は、社会主義時代よりも経済が悪化し、人々の生活は困窮していった。その後、徐々に建て直していき、ヨーロッパの中では貧国でありながらも、2007年にはEUへと加盟した。

2.アートの歴史

さて、この知識を踏まえた上で、ブルガリアのアートについて述べていきたいと思う。

1946年から1990年までの社会主義時代を、ブルガリアのアート界にとって、孤立、停滞、抑圧の時代と考える人は多い。そんな中でも、民主化運動が起き始める少し前から、芸術家たちの中で社会主義に対する反抗と革新の動きが出始める。

そして、民主主義国家になった後は、国が事実上崩壊し生活が苦しいにも関わらず、ブルガリアのアーティストにとっては、自由を獲得しこれからブルガリアのアート界を変革していくという情熱に溢れていた。

その後、20世紀に入りインターネットなどのメディアの発達やEUの加盟により、ブルガリアのアート界はよりグローバルになっていく。と同時に、より自由と豊かさを求めて、ブルガリアを出るアーティストも増えていった。

3.「XXL」と現在

さて、ブルガリアのアートについて語る上で、欠かせない存在は「XXL」というグループであろう。

このグループは、1994年から2003年まで活発に活動していた若いアーティスト集団である。彼らは、ブルガリアのアート界に新しい風を通し、革新的で、アート界だけでなく一般の人々にも大きな影響を与えた。

しかし、2003年にこのアーティストが籍を置いていたギャラリーXXLが、政治的な理由で閉鎖されると、何人かはブルガリアに残り、何人かはアメリカへと旅立っていった。

そして、現在2017年11月28日から2018年2月18日までThe National GalleryでXXLの展覧会「PAST AND PRESENT OF COUNTERCULTURE NARRATIVE」が行われている。

写真提供:Wikipedia

当時20代だった彼らも、現在は大半が50代になりつつある。

そんな彼らの昔の作品と現在の作品が展示されている。

今回は、8人のアーティストの作品が展示されていたが、中でもHuben Tcherkelov(Huben

R.T)とGenadi Gatevの現在の作品を紹介したいと思う。

まずは、Huben Tcherkelov(Huben R.T)である。彼は、2000年からアメリカのニューヨークに移住し、現在までアメリカを拠点に活動している。2011年にはヴェネチア芸術祭のブルガリアパビリオンに作品が展示された。彼の最近の作品は、世界各国の紙幣を題材にしたものが多い。2017年のインタビューの中でこのように答えている。

「私は、国のアイデンティティーと力を伝えるものとしての、通貨が持つ価値を見出そうとしています。国と通貨は一体のものだと考えています。現在、ビットコインなどの仮想通貨が登場し、金融の世界は変わりつつあります。そんな中で、通貨によって確立された国のアイデンティティーは将来どのように表されるのか、また仮想通貨が紙幣に取って代わった時、私達はどのように国のアイデンティティーを確立していくのか、私は疑問に思います」

2015年に制作された「10 Euro」

2014年に流通開始となった10ユーロの新紙幣が題材になっておりこの紙幣は傾けると、シルバーのホログラム(見る角度によって像が浮かぶ図柄)によって見えなかった、エウロペ(Europaの名前の由来になった人物)の肖像画が見える。

この作品を見ながら、ユーロを採用している多くのEU加盟国は、国としてのアイデンティティーを表わすものを失ってしまったのか。それとも、新たにEUという一つの連帯のアイデンティティーを獲得することができたのか。紙幣という新たな点からアイデンティティーを考えるきっかけとなった。

次に、Genadi Gatevである。彼は、既に確立された文化、社会、政治的な規範に対して疑問を呈し、作品の中で日々の生活とそれらの規範の間に存在する対立について取り上げている。

現在ブルガリアに住んでおり、情報収集をしていると、彼がArosita galleryで2017年12月22日から2018年1月17日まで「Y-DNA Haplogroups」という個展を開くという情報を得たので、早速行ってきた。

今回の個展やThe National GalleryではY染色体ハプログループの色を題材にした作品が展示されている。

Genadi Gatev 本人

Genadi氏に今回の個展について聞いてみたところ「現在、国境線はもはや意味をなしていなく、国はY染色体ハプログループの色によってのみ表わされている。それによって、隠れていた国家の違い・社会的行動の違いがビジュアル化される。」と話していた。

今回取り上げたアーティストが、同時期にアイデンティティーをテーマにした作品を制作していたことが非常に興味深かった。

2018年7月まで留学生活。引き続きブルガリアのアートについて学んでいきたいと思う。

また学ぶだけでなく、日本人だからこそ気づくこと・できることを考え、少しでもブルガリアのアートに貢献することを目標に頑張っていきたい。

(文/写真:菊池弘美)

参考文献|Весела Кожарска 2018

「ВЪВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРСКОТО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТОВО(1982-2015)」

「I am not an elitist artist」2012 EUROPOST

菊池 弘美(Kikuchi Hiromi)

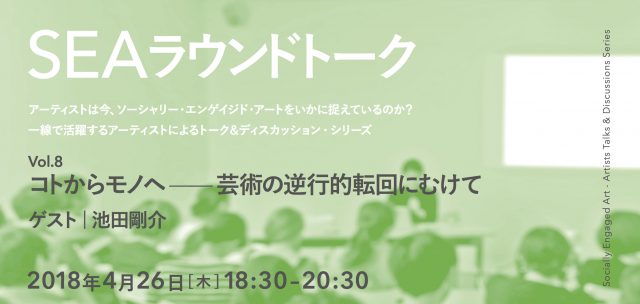

創価大学経済学部3年。アートマネージメントに興味があり、2017年2月に開催された「ソーシャリー・エンゲイジド・アート展」にボランティアとして参加、また同年7月に創価大学で「Before I die I want to…」プロジェクトを実施。留学先では、現在Credo Bonum Galleryでインターンをしており、「挑戦」をモットーに精力的に活動中。

みんなで集まって食事をしている時などにブルガリアの伝統的な曲が流れると、民族舞踊の「ホロ」が始まる。手を繋いで列をなし、音楽に合わせてステップを刻む。簡単なステップなので、私も何回か参加したことがあるが、どうも照れてしまう。

みんなで集まって食事をしている時などにブルガリアの伝統的な曲が流れると、民族舞踊の「ホロ」が始まる。手を繋いで列をなし、音楽に合わせてステップを刻む。簡単なステップなので、私も何回か参加したことがあるが、どうも照れてしまう。

今回は、8人のアーティストの作品が展示されていたが、中でもHuben Tcherkelov(Huben

今回は、8人のアーティストの作品が展示されていたが、中でもHuben Tcherkelov(Huben

次に、Genadi Gatevである。彼は、既に確立された文化、社会、政治的な規範に対して疑問を呈し、作品の中で日々の生活とそれらの規範の間に存在する対立について取り上げている。

次に、Genadi Gatevである。彼は、既に確立された文化、社会、政治的な規範に対して疑問を呈し、作品の中で日々の生活とそれらの規範の間に存在する対立について取り上げている。