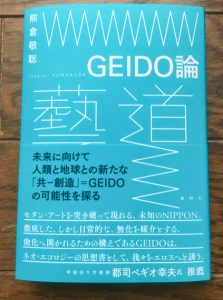

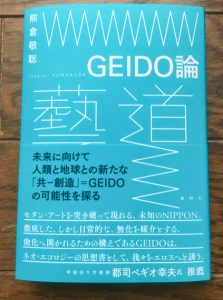

「GEIDO」って何だろう?

本のタイトルだけ見てもよくわからないし、目次を見ても、挙がっているキーパーソンたちから内容はなんとなく「あたり」がつくかもしれないけれど、今ひとつしっかりしたイメージを結ばないことと思う。そこで、この場を借りて、なるべくわかりやすくこの本の紹介をしてみようと思う。

本のタイトルだけ見てもよくわからないし、目次を見ても、挙がっているキーパーソンたちから内容はなんとなく「あたり」がつくかもしれないけれど、今ひとつしっかりしたイメージを結ばないことと思う。そこで、この場を借りて、なるべくわかりやすくこの本の紹介をしてみようと思う。

「GEIDO」とは、端的に言えば(あまり端的には言いにくいので誤解を招くかもしれないが)、とりあえず「Art (2.0)」以降の人類の創造性の在り方と言えよう。私の歴史観では、そして最近では小田部胤久などのきちんとした美学者も言っているが、Artとは、何も人類に普遍的な概念・実践ではなくて、いたって歴史的で地域的な概念で実践であるということ、具体的に言えば、18世紀中頃の西ヨーロッパで「作られた」概念・実践であるということをまず押さえる必要がある。この点をきちんと押さえないと(日本では押さえられる人がいたって少ないのだが)、Art、あるいはその日本的翻案である「芸術」や「アート」についての議論は混乱するし、不毛にさえ終わる。

歴史的に「作られた」、つまり「生まれた」概念・実践であるがゆえに、当然、歴史的に「終わり」、「死ぬ」わけで、これも私の見方だと、Artはもうとっくに「死んで」、「終わって」いる。というか、「殺されて」しまった。いつ?――20世紀初頭。殺したのは誰か?――いわゆる「アヴァンギャルド」たち。どのように?――Non-Art、Artの〈外部〉をArtにぶつけ、粉々にすることによって。典型がマルセル・デュシャンの『泉』。「便器」という(美術館にはあるけれど)およそ「美しい」Artの対極にある「汚らしい」しかも「既製品」。そのArtの〈外部〉=Non-ArtをArtの真っ只中に時限爆弾のように仕込み、それがArtを爆破するたびに、ややこしいことにその爆破行為自体を新種のArtであるかのようにみせるパフォーマンスが繰り返される。その「Art2.0」ともいうべき、Artの死としてのArtを、以降「Contemporary Art」などともっともらしく名づけ、20世紀全般にわたって反復しつづけた。でも、そのArtの死としてのArt=Art2.0のロジックも、反復されつづけた結果、20世紀末疲弊の極に達し、自壊するにいたる…。(ここら辺の詳細は、前著『藝術2.0』に当たってもらいたい。)

では、Art2.0が自壊するとしたら、これからの人類の創造性はどうなるのか? 消えてしまうのか? そんなわけはなく、ただ、近代においてそれが重点的に注がれていたArtと、その対極的システム=資本主義から、まったく別の未到の地へと移動していくだろう、という予測を私はもっている。その「処女地」に萌える創造の兆しを、前著では(他にいい命名法がなかったので)苦し紛れに「藝術2.0」と名づけ、今回は「GEIDO」と呼んでみた次第。

「GEIDO」の背景にはもちろん「藝道」という古来からの身心の行の伝統があるわけだが、単にそこに回帰すればいいというのではなく、(レヴィ=ストロース風に言えば)その「冷たい」クリエーションに、現代の「熱い」クリエーションがハイブリッドに再接合することによって、第三の(「冷たく」も「熱い」)クリエーションが生みだされる。でも、なんでそれを「GEIDO」と、わざわざアルファベット表記にしたのか。それは、日本で生まれつつある第三のクリエーションの萌芽は何もこの国に特権的なものではなく、他のさまざまな国・地域で今まさにその国・地域に固有な第三のクリエーションが生まれつつあって、それを(たとえば「JUDO」や「AIKIDO」が外国でも十分市民権を得ているように)「GEIDO」と呼んでもいいのではないか。そうした国内外の動向を視野に入れるべく、あえてアルファベット表記したということ。

Artからアートへ、そしてGEIDOへ

でも、そもそも、私は、若いとき、誰よりもArtにどっぷり浸かっていたのではなかったか。ステファヌ・マラルメなどという、それこそArtの可能性を極北まで追究し、しすぎたゆえにArtの不可能性へと座礁してしまった、そんな「詩人」のArtの冒険を追体験した結果、Artが孕む毒までも存分に堪能し、いつのまにか心身ともに「廃人」と化した…。そんなフランスでの7年間をなんとか切り抜けて、帰国したところが、なんとバブル真っ盛り。1991年だから、経済的にはまさに「バブル崩壊」の真っ只中。でも、文化的にはまだまだバブリーな徒花が咲き乱れていた…。そんななか、「現代アート」もまた、80年代の「くら〜い」ヨーロッパ(フランスは爆弾テロが相次ぎ、人種差別も公然と行われていた)から帰ってくると、まさに「浮世」の華やかさ満載。急にその「空元気」にほだされて、気がついてみたら、「現代アート」を研究するのみならず、評論したり、創作したり、さらには某「コンテンポラリー・ダンス」カンパニーの「ワークショップ」(当時は珍しい語だった)に7年も毎週通ったりしていた。

そんなある日、銀座で、ドクメンタⅩのディレクターで、作家のリサーチに来日していたカトリーヌ・ダヴィッドに会ったが、開口一番、(もちろんフランス語で)「この国のどこにArtがあるの? どこにArtistがいるの?」と詰問され、こちらはいくつかの名前を挙げつつも、彼女は全く意に介さない風であったことを思い出す。つまり、当時(1990年代半ば)の日本には、彼女から見て(そしておそらく多くのヨーロッパ人から見て)Art――Art2.0も含む――がなかった、Artistがいなかったのだ! 「現代アート」は、Art(2.0)の「模造品」としか見えなかったのだ。

もちろん、彼女のような(ヨーロッパ的に)「保守的な」キュレーターばかりでなく、「現代アート」を、欧米にはない表現だとして面白がる(たとえばMOMAの)キュレーターなどもいたが、少なくとも当時(1990年代後半)は、今では国際的にも有名・無名の「アーティスト」たちがこぞってニューヨークに移り住み、彼の地のマーケットで「Artist」として認知され、評価されるべく、自らを「売り込もう」としていたのだった。そんな最中、私自身も1998年から2年間、マンハッタンに住むことになる。当時は、トランプ元大統領の顧問弁護士となったルドルフ・ジュリアーニがニューヨーク市長の時代。彼のジェントリフィケーション政策により、少なくともマンハッタンは、夜中に平気で地下鉄にも乗れるほど治安が良くなった反面、あらゆる「やばい」ものは、島外に一掃された結果、「いかがわしい」Art2.0もきれいに「掃除」されて、ニューヨークの「アートワールド」は商業的に小洒落たもので満ち満ちていた。

いよいよ(Artの「死」の反復で逆説的に「生き延びて」きた)Contemporary Art (=Art2.0)それ自体が末期症状を呈するのを尻目に帰国した私は、もはやそれへの「売り込み」に活路を見出そうとしていた「現代アート」にも、当然のことながら、興味を失い、徐々に研究、評論、創作などをやめていった。そして、それと同時に「では、人類の創造性がもはや(資本主義とともに)Artから離れつつあるとしたら、それはいったいどこに向かうのか?」と自問自答するようになる。しかし、その決定的な「答え」はそう簡単には見つからず、月日だけが過ぎていった…。私はとりあえず、自分の「現場」である教育の現場(それもまた過度な機能不全に陥っていた)に、自分の創造性を新たに注ぎ込み、少なくとも当時の教育界では前代未聞の「自己生成」的学びの場(「三田の家」にいきつく)を、同志たちと日夜楽しんでいたのだった。

三田の家

そんな中、東日本大震災が起きる。当時、1歳になるかならないかの娘を抱えていた私は、放射能汚染などの不安から、西日本への移住を決心する。たまたま縁あって、京都に移り住んだ私は、この地で数々の「カルチャー・ショック」に見舞われる。その一つが、先に述べた「第三のクリエーション」の萌芽であり、「冷たい」クリエーションがおよそ存在しない東京などでは見たことのない、「冷たく」も「熱い」クリエーションの気配をここかしこで感じとり、しかしその「気配」をなんともうまく言葉や概念に落とし込めない日々が続く。

そんなある日、ある友人が「東アジア文化都市2017京都」の一企画「PLAY ON, KYOTO」のチームに誘ってくれ、そのメンバーたちとブレストを重ねるなか、その「気配」をなんとか概念的に把捉し、表現できる機が熟していった。それが「藝術2.0」という言葉だった。その「気配」をなぜ「藝」という旧字を使い、それなのに「2.0」なのか。その経緯は、前著を参照してもらうとして、その原稿を書きながら、徐々に奇妙な二つの形象が現出してきた。「V」と「◯」である。しかも「いびつなV」と「いびつな◯」である。

いびつなV、いびつな◯、そして一休さん

私は、「藝術2.0」(すなわち「GEIDO」)の萌芽を、「工芸」、「発酵」、「坐禅」、「カフェ」、「学び」、「コミュニティ」、「茶道」などと今は呼ばれている領野にとりあえずは探し求めたが、そうしているうちそれらに共通する実存的道程があることに気づいた。藝術家2.0=GEIDO-KA――JUDO-KAなどが国際語となっている昨今、こうした表現も許されるだろう――のほとんどが、この「有」の世界から己の実存を深掘りする行の道に入り込んでいく。そうして「無」「涅槃」などと呼ばれる境に辿りつく。そして、そのまま独行をつづけ、境のさらなる深まりに自らを委ねることもできようし、あるいは一念発起翻って、あえて立ち去ったはずの「有」の、衆生の世界に立ち戻り、その世界=〈有〉――一度は立ち去った「有」を解脱して「無」の境位から翻って離見するゆえに違う風貌で現出するので〈 〉付きで記載しよう――と「戯れ」なおすこともできる。しかも、彼らは、単に古来の「藝道」をなぞるだけに満足せず、そこに同時代的な「熱い」クリエーションを注ぎ込み、自らに特異な「サムシング・スペシャル」(小倉ヒラク)を創出するにいたる。その藝術家2.0ないしGEIDO-KAたちの実存的道程=「V」(「有」→無→〈有〉)は、しかし、各自――独行におけるように究めつづけることなく――哲学者の田辺元や禅僧の藤田一照も言うように人それぞれ究道を「差し控えて」も、「物足りない」ままでも肯んずるような、各々に「いびつな」V=道程で差し支えないのだ。

そして、そうした実存的行=いびつなVを日々営む者たちは、ときに互いに互いを招き、円く座り、が、「中心」などを置かず、「中空」のままに、その一期一会に賭け、興じたりもする。その折々の円座=「いびつな◯」は、決して閉じられることはなく、むしろ見知らぬ「異人」をも平然と招じ入れてしまう「無条件の歓待」(ジャック・デリダ)といういたってラディカルな政治性すらもちうるだろう。

そんな「いびつなV」たちの「いびつな◯」のフィールドワークを、『藝術2.0』では行ったといえる。そして新著『GEIDO論』は、それをさらに展開し、「GEIDO」という概念をよりシャープにするために、

酬恩庵

人によってはそれに見紛うかもしれない「限界芸術」(鶴見俊輔)や「民藝」(柳宗悦)といった概念とすり合わせつつ差別化し、フィールドも「性愛」や「貨幣」といった「禁断」の領域へと押し広げていった。

ついには、千葉県・鴨川での林良樹らの「小さな地球」プロジェクト、そして私が京都で私淑する茶の「陶々舎」の活動に、これまでの文明を「反転」するやもしれぬ潜在力すら嗅ぎ出し、人類とガイアとの共―創造としての新たな文明の気運を探り出そうとした。

ところが、執筆の最終段になって、突如として、私は車に乗り込み、京都市は京田辺に今はある一休寺こと酬恩庵に赴くことになる。なぜ、私はそこに引き立てられたのか。「一休さん」こと一休宗純こそ、当時の第一級のGEIDO-KAであり、GEIDOの「総合プロデューサー」だったことに突然気づいたのだ。しかも、彼は、GEIDOの探究=行を、同時代の藝道家たちと興じていたのみならず、森女という盲目の琵琶弾きとの睦みのなかでも堪能していたのだった…。

こうして、古今東西の「冷たい」クリエーションと「熱い」クリエーションが相俟って、「GEIDO」という第三のクリエーションが紡ぎ出されるとともに、本書『GEIDO論』そのものもまた、一つの「GEIDO」であるかもしれぬことを、今これを書きながら改めて実感しているところである。

熊倉敬聡(Takaaki Kumakura)

1959年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒、パリ第7大学博士課程修了(文学博士)。芸術文化観光専門職大学教授。特定非営利活動法人アート&ソサイエティ研究センター理事。フランス文学 ・思想、特に詩人ステファヌ・マラルメの〈経済学〉を研究後、コンテンポラリー・アートやダンスに関する研究・批評・実践等を行う。大学を地域・社会へと開く新しい学び場「三田の家」、社会変革の“道場”こと「Impact Hub Kyoto」などの 立ち上げ・運営に携わる。博報堂University of Creativityにて講師を務める。主な著作に『藝術2.0』(春秋社)、『瞑想とギフトエコノミー』(サンガ)、『汎瞑想』、『美学特殊C』、『脱芸術/脱資本主義論』(以上、慶應義塾大学出版会)、編著に『黒板とワイン――もう一つの学び場「三田の家」』(望月良一他との共編)、『女?日本?美?』(千野香織との共編)(以上、慶應義塾大学出版会)、『practica1 セルフ・エデュケーション時代』(川俣正、ニコラス・ペーリーとの共編、フィルムアート社)などがある。

本のタイトルだけ見てもよくわからないし、目次を見ても、挙がっているキーパーソンたちから内容はなんとなく「あたり」がつくかもしれないけれど、今ひとつしっかりしたイメージを結ばないことと思う。そこで、この場を借りて、なるべくわかりやすくこの本の紹介をしてみようと思う。

本のタイトルだけ見てもよくわからないし、目次を見ても、挙がっているキーパーソンたちから内容はなんとなく「あたり」がつくかもしれないけれど、今ひとつしっかりしたイメージを結ばないことと思う。そこで、この場を借りて、なるべくわかりやすくこの本の紹介をしてみようと思う。